Articolo pubblicato per Linkiesta

Il sistema non ha dato maggiore rendicontabilità e flessibilità, come immaginato, ma ha portato più inefficienza. La mala-gestione di alcune aree si ripercuote su altre.

All’inizio di questa crisi abbiamo detto che rischiava di essere per il nostro paese ciò che il noto attentato all’Arciduca Francesco Ferdinando fu per le tragedie del secolo scorso: un evento scatenante, ma non la causa strutturale del problema. L’incapacità di coordinarsi è un denominatore comune dei problemi strutturali italiani, come raccontiamo nel nostro libro “Ci pensiamo noi”. È un’incapacità di coordinazione che per l’Italia viene considerata quasi uno stereotipo. Tuttavia, chi informa o si occupa di politica ha il dovere di considerare questo problema da un punto di vista istituzionale.

Giuseppe Conte, il presidente del Consiglio, continua a parlare di «modello italiano» come «esempio per gli altri paesi» di una strategia virtuosa di contrasto e risoluzione della crisi. Come però rendono chiaro i dati sul confronto internazionale (che pubblicheremo nei prossimi articoli) e alcuni commenti, il nostro paese viene visto a volte come una lezione sugli errori da non compiere nella gestione istituzionale dell’epidemia.

Il nostro sistema è mancato della capacità di informare e informarsi efficacemente: confusione iniziale senza una chiara strategia nella comunità scientifica, rincorse agli umori e giravolte nelle decisioni della politica, nonché dai giornali una frequenza improvvisamente maniacale di numeri, con poca capacità di dar loro un significato.

Abbiamo proceduto in ordine sparso: nonostante siano emersi alcuni esempi di successo come il Veneto, non solo non siamo stati in grado di adottarli per tempo, ma cominciamo solo adesso a notarli. Infine, le nostre istituzioni non sono state in grado di pensare e di organizzarsi con il dovuto anticipo, apparendo costantemente sotto pressione con annunci e decreti quasi giornalieri, ma senza un orizzonte chiaro di medio o lungo periodo.

In questi articoli stiamo ragionando sulle cause istituzionali della crisi. Qui ci focalizziamo su un aspetto peculiare del nostro sistema sanitario: il regionalismo. La sanità è infatti la voce più importante del bilancio delle regioni e l’eterogeneità regionale in termini di sanità è ampia. Cercheremo di analizzare il Sistema Sanitario Nazionale (Ssn) in due momenti separati: in questo articolo parliamo della gestione ordinaria, successivamente di quella emergenziale durante il coronavirus.

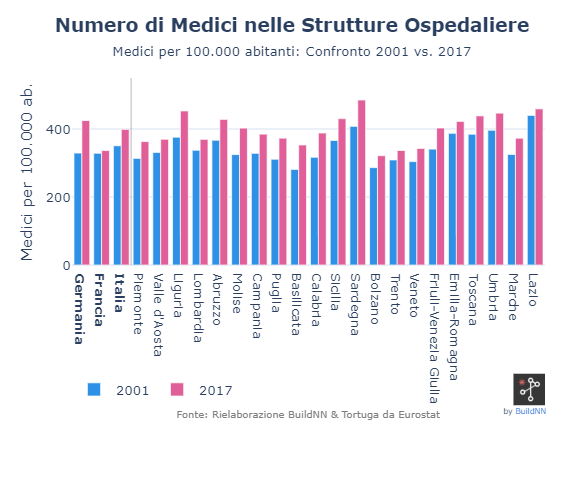

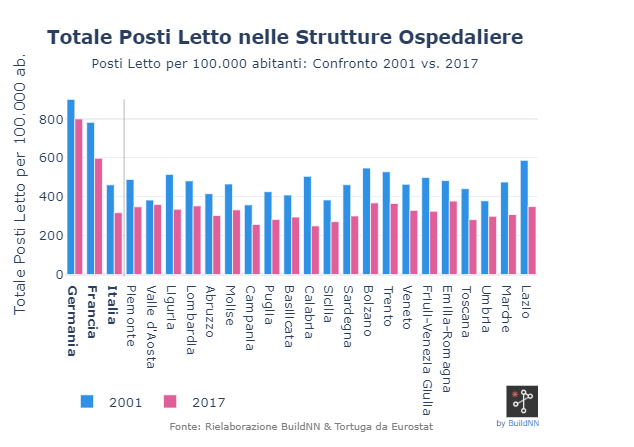

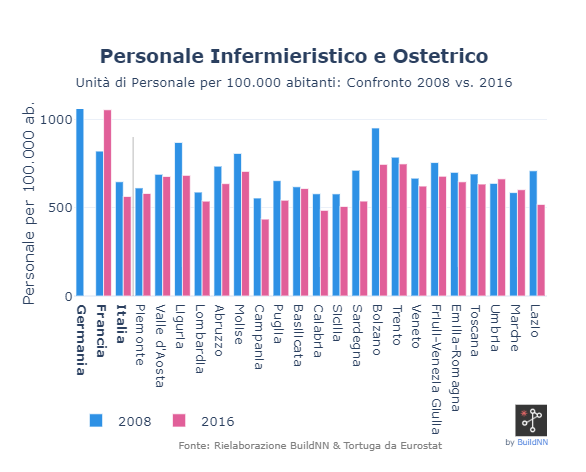

Il Sistema sanitario nazionale “in tempo di pace” e come ci siamo arrivati

In termini di posti letto e di medici per abitante non sembra esserci un gradiente netto tra nord e sud. Tuttavia, vi sono differenze pronunciate tra regioni confinanti: ad esempio, la Liguria e l’Umbria registrano un numero elevato e crescente di medici, ma meno posti letto in ospedale, mentre la Lombardia e il Lazio riportano un tasso di posti letto più elevato ma drammaticamente ridotto nel tempo.

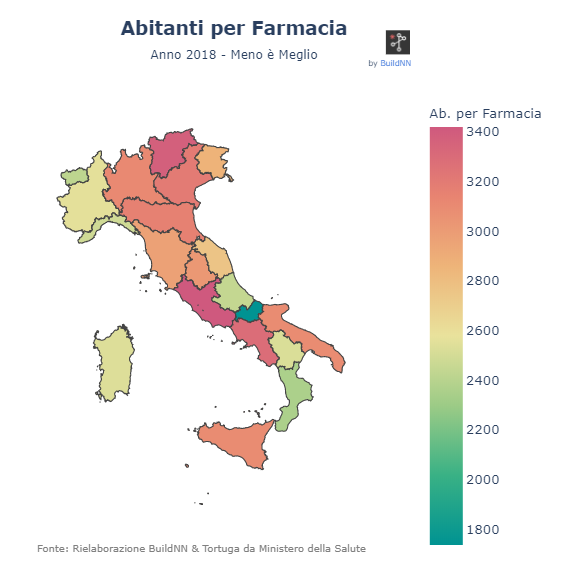

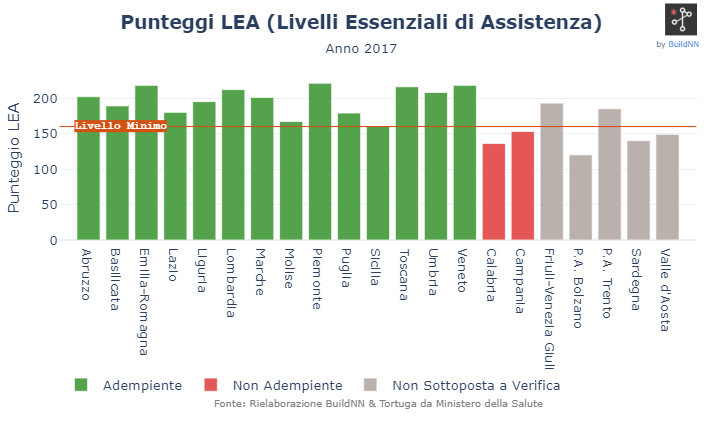

Secondo, il gradiente nord-sud è molto pronunciato per quanto riguarda gli indicatori di qualità del sistema sanitario, con due regioni del sud (Campania, poi rientrata nei parametri, e Calabria) che nel 2017 non hanno superato i Livelli Essenziali di Assistenza (Lea) minimi (ne avevamo già parlato negli articoli precedenti). Terzo, almeno in termini di posti letto ospedalieri, (non abbiamo trovato modo di comparare la qualità) tutte le nostre 20 regioni presentano dotazioni nettamente inferiori rispetto a Francia e Germania.

La storia di come si è arrivati a questo assetto per il Ssn è lunga: nasce nel 1978 con la legge Anselmi, la quale sostituisce definitivamente il sistema delle assicurazioni di categoria, le mutue. Il primo passo era già stato fatto con la nazionalizzazione degli ospedali, precedentemente gestiti da aziende private o enti caritatevoli.

Con questa legge, cambiano gli attori in gioco: gli organi centrali fissano gli obiettivi mentre alle regioni spettano l’attuazione e la gestione. Questa ripartizione di competenze viene rafforzata nel tempo: gli obiettivi comuni (i sopracitati Lea) vengono aggiornati e ampliati per tutelare maggiormente il cittadino.

Le regioni mantengono invece piena autonomia nel raggiungerli e seguono vie diverse: basta confrontare l’Emilia-Romagna, con un sistema quasi completamente pubblico, e la Lombardia, con forte presenza di strutture private convenzionate. L’obiettivo dichiarato, in quanto principio costituzionale, è ovviamente avere una convergenza nazionale dei livelli di servizio, cosa che a oggi non si può dir raggiunta.

Il finanziamento del SSN passa attraverso il Fondo Sanitario Nazionale (Fsn). Questo fondo raccoglie le entrate proprie dalle Regioni (Irap, addizionale Irpef, compensi per le prestazioni) e un’integrazione statale proveniente dalla fiscalità generale.

Riguardo al cosiddetto “riparto”, ovvero il calcolo delle quote spettanti a ciascuna regione, la legge del 1978 prevedeva transitoriamente il criterio della “spesa storica”, per cui la percentuale di fondo destinata a una regione era pari alla sua quota di spesa rendicontata nell’ultimo anno disponibile.

Oggi, il riparto è calcolato attraverso il metodo del “fabbisogno standard”, pesando la popolazione di ciascuna regione in base alla composizione demografica (quindi un anziano costa di più di un giovane). L’assegnazione finale dei fondi è approvata dalla Conferenza Stato-Regioni.

Dunque, parità di mezzi e piena autonomia su come gestirli, con un metro comune riguardo ai risultati. Osservando i Lea del 2017, infatti, appare chiaro come questi siano riassumibili in un elenco articolato di prestazioni che il Ssn deve essere in grado di garantire, distinte nelle tre macroaree della prevenzione collettiva e sanità pubblica, dell’assistenza distrettuale e dell’assistenza ospedaliera.

Di fatto però, poco viene specificato sul come organizzare le modalità di erogazione di tali prestazioni, mediante strutture proprie o convenzionate, la dislocazione territoriale dei presidi nonché la composizione e gestione del personale. Questo significa che le regioni possono strutturare l’offerta territoriale in autonomia come nella gestione di vere proprie aziende, poiché così vengono oggi chiamati gli enti sanitari regionali.

Permangono comunque obblighi di periodica rendicontazione tecnica agli organi centrali in merito ai risultati raggiunti nella gestione, nonché una supremazia degli organi centrali, in particolare l’Istituto Superiore di Sanità e l’Agenzia Italiana del Farmaco, per quanto riguarda l’autorizzazione di farmaci, profilassi e terapie ammesse.

Trend recenti: tagli e “migrazione sanitaria”

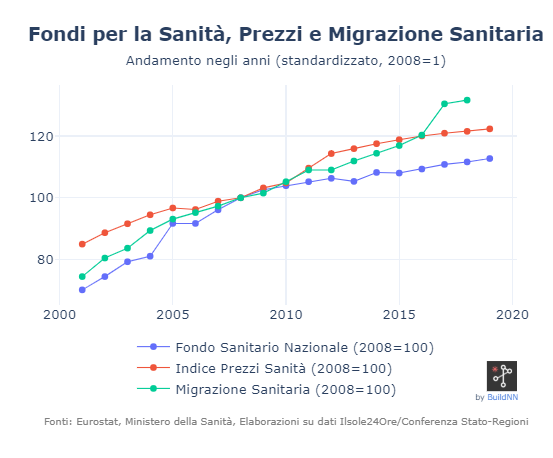

Le politiche degli ultimi anni hanno segnato fortemente l’evoluzione della sanità: a seguito della crisi 2008-2009, il contenimento della spesa sanitaria ha limitato la possibilità di investire nel sistema. Posti a 100 nel 2008 il Fondo Sanitario Nazionale e l’indice dei prezzi, come riportato nel grafico, si vede che dopo la crisi il Fsn è cresciuto meno dei prezzi, il che equivale a una riduzione in termini reali.

Al contrario, prima del 2008 la dotazione del Fsn è cresciuta anche in termini reali. Complici le differenti valutazioni nei Lea, si è registrato inoltre un crescente fenomeno di “migrazione sanitaria” (linea verde, nel grafico), per cui molti pazienti delle regioni del sud preferiscono programmare le proprie cure in strutture di altre regioni che garantiscono livelli qualitativi più alti.

Secondo l’osservatorio Gimbe, il flusso interessa ogni anno quasi un milione di pazienti e ha generato una compensazione da sud verso nord di più di 4 miliardi nel 2017.

In conclusione, il nostro sistema regionalizzato è frutto sia di un percorso storico sia di una scelta politica volta a una maggiore efficienza. Si può pensare che una sanità a gestione regionale permetta una maggiore rendicontabilità e flessibilità. D’altra parte, a maggiore efficienza si accompagna spesso maggiore diseguaglianza di servizio che, data la natura di “bene pubblico” della sanità, rischia di essere un problema per tutti: la mala-gestione di alcune aree si ripercuote su altre, sia nel caso di crisi sia per le “migrazioni sanitarie”. Esiste quindi una necessità di conciliare autonomia e coordinazione, sia in tempi ordinari sia in emergenza.