Articolo pubblicato per SenzaFiltro

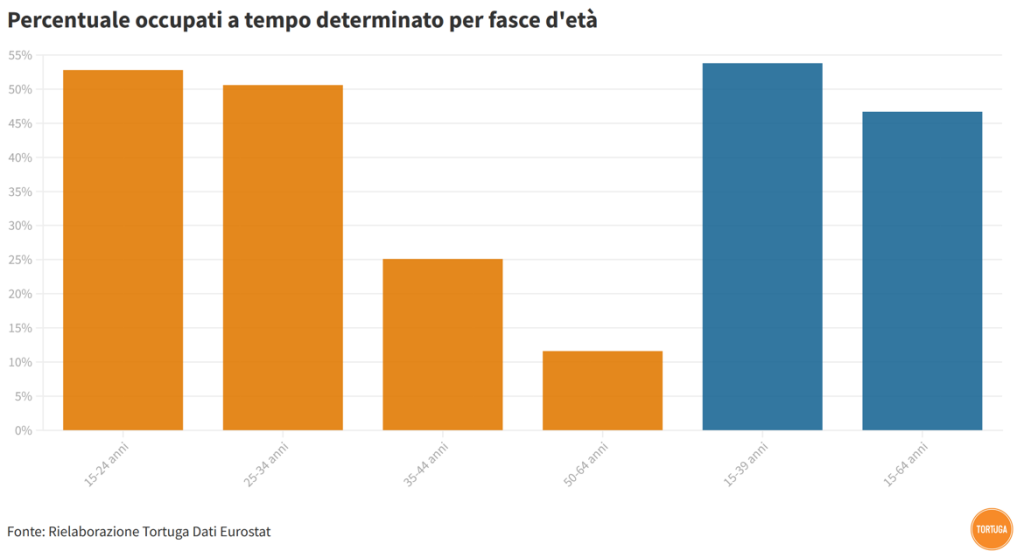

Chi oggi si affaccia per la prima volta al mercato del lavoro italiano sa che la forma contrattuale della sua prima esperienza lavorativa prevederà certamente una durata “a scadenza”: sia esso un tirocinio, un apprendistato o un contratto a tempo determinato. I contratti a tempo determinato sono generalmente diffusi fra i lavoratori più giovani: nel 2020 il 53.8% degli occupati fra i 15 e i 39 anni aveva un contratto a tempo determinato, contro circa il 12% della popolazione totale fra i 50 e i 64 anni. La loro natura permette, in una fase iniziale, di favorire l’incontro fra le competenze dei lavoratori e la domanda del datore di lavoro, soprattutto in contesti in cui vigono leggi rigide sui licenziamenti. Tuttavia, l’uso massiccio di contratti a tempo determinato può determinare un forte dualismo del mercato del lavoro nel quale si contrappongono un segmento di lavoratori con contratti a tempo indeterminato e forti tutele, e un segmento composto dai cosiddetti “precari”, con contratti a termine, bassi salari e minori tutele sociali.

Questo dualismo è ulteriormente inasprito nel nostro paese dall’alta presenza di contratti a tempo determinato con una durata estremamente breve. Osservando i dati sulla durata dei contratti a tempo determinato nel 2019, possiamo vedere come tra i giovani italiani tra i 15 e i 39 anni con un contratto a tempo determinato, il 17,3% abbia un contratto con durata inferiore ai tre mesi e il 26,3% di durata inferiore ai 6 mesi. Guardando lo stesso dato in Germania nel 2019, le percentuali scendono a 2,7 e 9,8 percento.

È facile immaginare come questa elevata percentuale di contratti a brevissimo termine non favorisca l’inserimento permanente nel mercato del lavoro dei più giovani, spesso in balia di carriere discontinue che impediscono loro di raggiungere l’indipendenza economica e la conseguente emancipazione dalla famiglia.

Flessibilità o stabilità? Le riforme del lavoro in Italia

A fronte di questi dati e della percezione di precarietà diffusa nel mercato del lavoro italiano, negli ultimi 10 anni si è assistito ad una serie di interventi per favorire una maggiore stabilità nei contratti dei lavoratori e delle lavoratrici in Italia. Gli interventi in questione si dividono in due categorie: quelli che incentivano l’utilizzo dei contratti a tempo indeterminato, rendendoli economicamente più vantaggiosi, e quelli che penalizzano l’utilizzo dei contratti a tempo determinato, attraverso l’imposizione di sanzioni e vincoli restrittivi. Riforme come quella Fornero e, in maniera molto più decisa, il Decreto Dignità seguono la seconda via, mentre il Jobs Act si può invece collocare nella prima. Diversi studi hanno approfondito gli effetti di quest’ultima riforma, trovando risultati controversi. Secondo alcuni le assunzioni a tempo indeterminato sono aumentate più di quanto siano aumentati i licenziamenti, secondo altri tuttavia l’aumento aggregato dell’occupazione è dovuto principalmente ad una crescita dei contratti a termine ed è concentrato sui lavoratori over 50.

Di risposta alla crisi economica causata dal Covid-19, il governo Draghi ha deciso di allentare i limiti attualmente vigenti nell’impiego dei contratti a termine, eliminando l’obbligo di causale reintrodotto dal Decreto Dignità. La normativa è stata largamente utilizzata: i dati post-lockdown mostrano infatti che più del 70% delle nuove assunzioni si tratta di contratti a tempo determinato. Risulta dunque difficile, data l’incertezza economica in cui vivono le imprese oggi, imporre il contratto a tempo indeterminato come via maestra nelle assunzioni. D’altra parte, è quanto più urgente dare una risposta ai giovani che si trovano in una continua situazione di precarietà, esasperata dalla pandemia. In questa direzione va la legge di bilancio 2021, che prevede un esonero contributivo per il datore di lavoro nel caso di un’assunzione di un lavoratore con meno di 36 anni a tempo indeterminato. Ma come la storia evidenzia, introdurre tali incentivi potrebbe non essere abbastanza per eliminare la condizione di incertezza lavorativa dei giovani in Italia.

Tirocini: un’esperienza alienante

Entrando invece nel campo dei contratti di lavoro adibiti ai giovani è bene iniziare con una premessa: il tirocinio, come sottolineato dal Ministero del Lavoro, non si configura come un rapporto di lavoro ed è anzi da considerarsi un periodo di orientamento e formazione, svolto in un contesto lavorativo e volto all’inserimento nel mondo del lavoro.

In Italia esistono ad oggi due tipi di tirocini. Il primo è il tirocinio curricolare, indirizzato ai giovani frequentanti un percorso di istruzione o formazione e finalizzato ad integrare apprendimento e lavoro. Il secondo invece è il tirocinio extracurricolare, diverso per finalità e soggetti coinvolti: l’obiettivo sarebbe quello di agevolare le scelte professionali dei giovani tramite un approccio hands-on col mondo del lavoro.

Tali definizioni del Ministero stridono con l’applicazione effettiva di questo strumento. Il contesto normativo a riguardo è emblematico delle difficoltà che un tirocinante affronta ed è facilmente intuibile perché lo stage sia una soluzione abusata dai datori di lavoro: nel caso dei tirocini curricolari, ad oggi in Italia non è prevista un’indennità minima mensile – nonostante il parlamento Europeo abbia condannato come sfruttamento tale pratica nell’ottobre del 2020 -mentre per gli extracurricolari la contribuzione è prevista ma fissata tuttavia dalle singole regioni (si va dai €500 in Lombardia, agli €800 nel Lazio per arrivare ai €300 della Sicilia). Inoltre, la peculiarità contrattuale del tirocinio non contempla periodi di ferie, contribuzione previdenziale e malattia rendendo di fatto l’esperienza una forma impropria di lavoro.

Non è quindi un caso se ad oggi si dibatta sull’inefficacia per l’inserimento nel mondo del lavoro dei tirocini, sulla scarsa natura formativa di questi ultimi, spesso utilizzati come forma di impiego di manodopera a basso costo, fino al loro ruolo di ostacolo nei confronti dell’apprendistato, un vero e proprio contratto di lavoro che gode di molte più tutele.

Pare sia questa la direzione presa dal Governo nell’ultima Legge di Bilancio 2022, la quale, per contrastare gli abusi nell’utilizzo di tirocini extracurriculari, prevede che, entro 6 mesi dall’entrata in vigore, Governo e Regioni debbano emanare nuove linee guida, secondo criteri ben definiti e più stringenti degli attuali. Ai tirocinanti dovrà essere riconosciuta una congrua indennità di partecipazione, dovrà essere stabilita una durata massima del rapporto e verranno poste limitazioni in merito al numero massimo e minimo di praticanti di cui un’impresa può farsi carico. La novità più sostanziale però riguarda lo sgravio contributivo del 100% per le PMI che stipuleranno contratti di apprendistato di primo livello, incentivando così una forma contrattuale più equa e adeguata.

Più formazione e meno burocrazia

Le prime esperienze lavorative dovrebbero essere caratterizzate da più formazione e stabilità piuttosto che da tirocini e brevi contratti a termine. Per questo motivo, il contratto di apprendistato è da considerarsi la via maestra per l’accesso dei giovani nel mercato del lavoro. Tuttavia, per rendere questa forma contrattuale percorribile per i datori di lavoro, potrebbe non essere sufficiente introdurre uno sgravio fiscale come già previsto dalla Legge di Bilancio. È necessario semplificare la complessa burocrazia legata all’apprendistato, al fine di rendere l’esperienza più flessibile ed efficiente, innanzitutto snellendo le barriere di attivazione che potrebbero ostacolare – specialmente nel caso delle PMI – l’utilizzo del contratto. Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso la digitalizzazione della procedura stessa, in quanto in linea con i target del PNRR. Inoltre, questo tipo di contratto dovrebbe essere formulato come un apprendistato al lavoro, con l’opportunità, invece dell’obbligo, di svolgere corsi certificati quando realmente necessari allo sviluppo professionale del lavoratore. Come proponiamo nel libro “Ci pensiamo noi”, l’istruzione formale dovrebbe invece essere incentivata attraverso la creazione di un conto personale, costituito da “punti” accumulabili durante l’esperienza lavorativa. Quest’ultimi andrebbero spesi in corsi formativi di propria scelta, magari su suggerimento del datore di lavoro che, in base all’esperienza sul campo, potrebbe aiutare il giovane a individuare il percorso formativo ideale.

Nonostante la strada intrapresa dal Governo sia di buon auspicio, è fondamentale intervenire per semplificare l’iter amministrativo per le imprese nella gestione del contratto di apprendistato.

Ha collaborato all’articolo:

Sara Rabino – Nata a Torino nel 1996 e cresciuta ad Asti. Ha conseguito sia la laurea triennale che quella magistrale all’Università Bocconi, con uno scambio all’University College of London. Dopo un periodo di ricerca al centro di ricerca IGIER (Milano) e al CNRS (Parigi) in economia del lavoro e economia della salute, ha iniziato un PhD in Economics all’Università di Zurigo. Senior fellow del think-tank Tortuga, tramite il quale pubblica questo contributo.